Francesco si avvicina all'altra sponda della piscina attirato da uno scodinzolio prepotente.

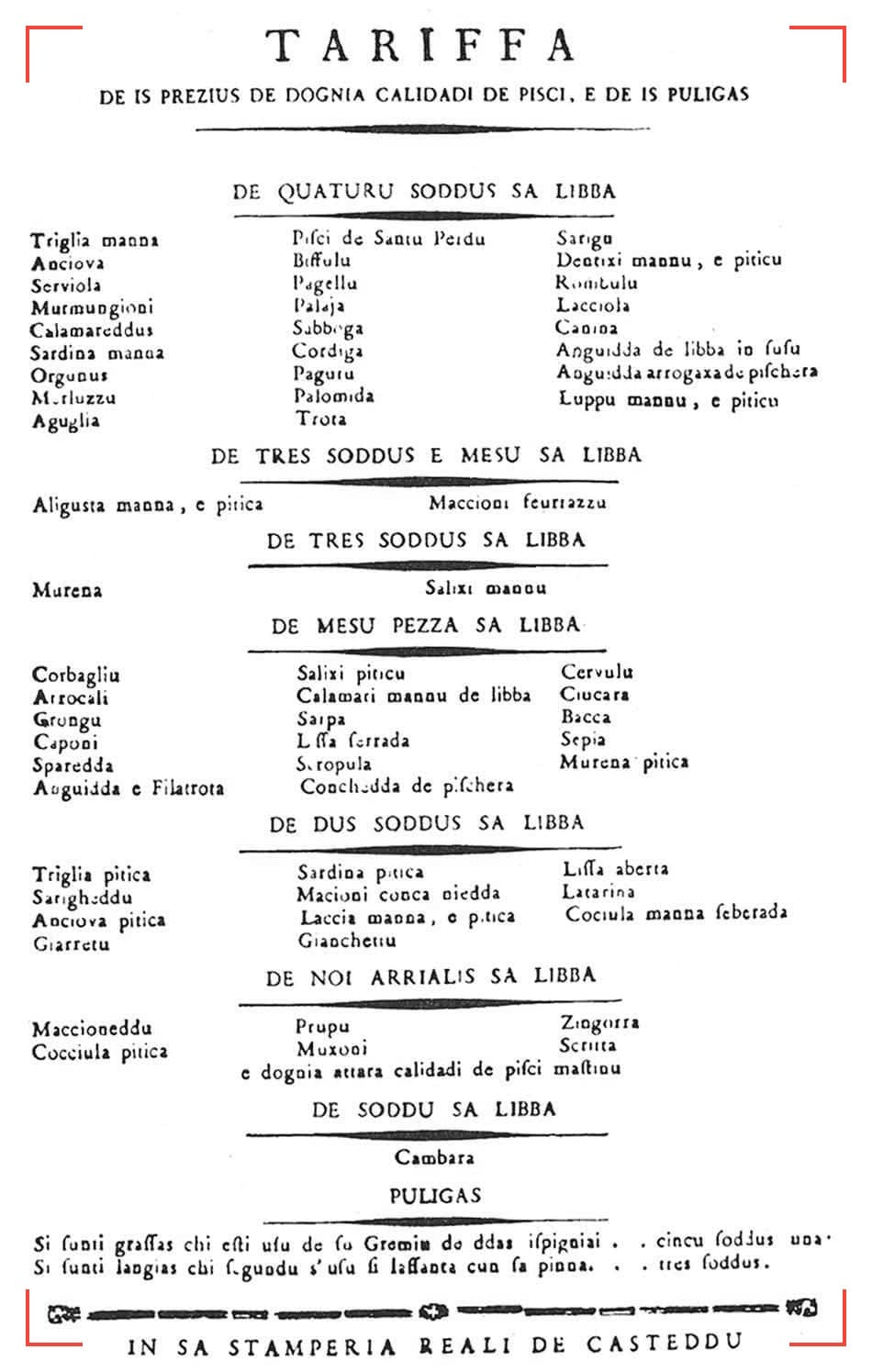

A distanza di tre anni siamo tornati sul Flumendosa, con qualche certezza sul Clupeide che noi sardi chiamiamo saboga. A oggi, cheppia, agone e saboga, sembrano appartenere alla stessa specie e ulteriori studi genetici, grazie anche ai prelievi effettuati in quest'ultima escursione, potrebbero confermare questa posizione.

Nelle acque dolci della Sardegna vive un pesce che sta facendo molto parlare di sé, sia per la tecnica di pesca, sia per la sua biologia e origine. Si tratta della cheppia, il cosiddetto “salmone italiano” viste le sue spiccate caratteristiche anadrome, ossia la capacità di risalire dal mare i corsi d’acqua per riprodursi. Questo però la saboga sarda lo faceva in passato, molto tempo prima che si costruissero le dighe e si sbarrassero i corsi d’acqua. La pesca del sardone era nota e praticata nell’oristanese e in molti corsi d’acqua importanti, e gli anziani pescatori conoscevano questo pesce e le sue abitudini migratorie e anche un po’ misteriose. Ma in Sardegna, si è creata una particolare situazione dove la saboga è diventata “velocemente” stanziale vivendo e riproducendosi solo in acque dolci, in laghi come l’Omodeo, il Mulargia e il Lago Basso Flumendosa. Sarebbe forse più giusto chiamarla agone allora, vista la somiglianza di habitat con il “vero” agone del lago Maggiore e del Lario. A causa di questi aspetti peculiari, l’agone ha attirato l’attenzione di Marco Casu, ittiologo dell’Università di Sassari e esperto pescatore, focalizzato sulle acque dolci; dello scrivente, appassionato pescatore delle acque interne e di specie insolite; e di Alberto Belfiori che, per un giorno, si è divertito a documentare la nostra attività di pesca e ricerca.

L’uscita - A maggio di quest’anno siamo riusciti ad avvicinare alle acque dolci anche altri due esperti spinner marini: l’amico Gianni Conte, noto rod-builder isolano e Francesco Picciau, con cui spesso organizziamo pescate in mare. Ci mancava solo lui, il salmone italiano, che siamo andati a pescare nel Flumendosa, in territorio di Villanova Tulo. Per portare avanti il progetto di ricerca del prof. Casu, tramite campionamenti di frammenti tissutali di coda, siamo andati a intercettare le saboghe durante la loro risalita migratoria dal lago verso gli immissari, e le abbiamo trovate in un vero paradiso terrestre. Nel mese di maggio la saboga risale a grandi gruppi il fiume, che in questo tratto ha carattere torrentizio, superando, senza troppi problemi, cascatelle, acque basse e correntine. L’istinto riproduttivo primitivo è troppo forte per fermarle e, una volta raggiunti e trovati i letti di frega, in acque cristalline su fondi ghiaiosi, inizia la riproduzione. In questa breve finestra temporale la saboga si rende visibile nelle pulite acque di montagna. Nuota controcorrente a gruppi, luccicanti, saettanti e nervose, predano sugli insetti, bollano come trote, inseguono e fanno scappare i piccoli pesci che talvolta riescono a predare.

Ma, fondamentalmente, è un pesce che si nutre per filtrazione, avendo dalla sua parte un sistema di branchiospine molto avanzato (piccole strutture filamentose collegate alle branchie) e progettato per filtrare prede a noi invisibili. Forse è proprio per questo che la sua pesca è affascinante e non sempre facile, perché non è un vero e proprio predatore, ma è un pesce curioso, che davanti a un’esca luccicante, un classico ondulante o un rotante, o uno streamerino lanciato a mosca, non rinuncia a cercare di mangiarlo, ma lo fa talvolta in maniera goffa e imprecisa e infatti, chi lo pesca sa che la slamata con la saboga è una costante. Ci vuole pazienza, lanci infiniti e prima o poi ne arriverà una che si comporterà come un vero pesce predatore. Una volta allamata, la saboga cerca di difendersi in tutti i modi, con colpi di testa, salti e guizzi, veloci ripartenze e il più delle volte riesce nel suo intento di liberarsi. Ma allora... la saboga sarda è una cheppia o un agone?

di Marco Casu - Cheppia o agone? - La sistematica delle cheppie e degli agoni, pesci appartenenti alla famiglia dei Clupeidi (come le sardine e le acciughe) è tutt’altro che risolta. Scientificamente parlando esistono due linee di pensiero, supportate per ora solo da dati morfologici. La prima vede attribuire il nome di cheppia (Alosa fallax) a diverse sottospecie anadrome nel Mediterraneo e il nome di agone (Alosa agone) alla forma stanziale presente in Italia nei grandi laghi prealpini. La seconda invece considera cheppia e agone come due distinti ecomorfotipi, cioè “razze” caratterizzate da diverse scelte di habitat (la prima anadroma, la seconda stanziale) e diversa morfologia (la cheppia raggiunge ad esempio dimensione decisamente maggiori), ma non come due specie distinte. Per questo motivo ho trovato intrigante coinvolgere l’altro Marco in uno studio che portasse a dissipare il dubbio shakespeariano: cheppia o agone o entrambi? Pertanto ho coinvolto anche Daria Sanna, una collega che si è occupata delle analisi genetiche, fatte sui mini campioni di pinna che io e altri amici abbiamo procurato sia dalla Sardegna, ma anche da altri laghi della Penisola. La risposta che è arrivata da questi studi è esternamente interessante. Dal punto di vista genetico, allo stato attuale dei nostri studi, non esiste una differenza sostanziale tra le saboghe sarde, gli agoni della penisola e le cheppie anadrome: di fatto risultano tutte appartenere alla stessa specie. Perciò potremmo chiamarle sia cheppie che agoni, senza incorrere in errori sistematici. Probabilmente, vista la loro ormai stanzialità, sarebbe meglio riferirci a loro con il nome comune di agone, piuttosto che di cheppia, consapevoli che, parafrasando il Rigoletto: cheppia o agone per me pari sono! Ovviamente nella scienza la cautela è d’obbligo, e lo studio genetico continuerà per approfondire la ricerca su questo pesce misterioso e polivalente.

Tecnica - L’agone si può insidiare con numerose varianti della pesca con esche artificiali. Nei nostri ambienti è preferibile approcciare con attrezzature per il light spinning o la pesca a mosca. Considerata l’alta frequenza di slamate, meglio utilizzare canne con azione light o extra light, mulinelli di taglia 2000 o 2500 a bassa capacità di filo. Spoon e cucchiaini rotanti di piccola e piccolissima taglia non posso mancare, ma pure mini jig e microgomme armate su altrettanto micro testine piombate. Se si vuole praticare il C&R meglio adottare ami singoli al posto delle ancorette, usare guadini gommati e pinze per evitare il contatto con le mani.

Francesco Picciau con la sua prima saboga; Gianni Conte mentre preleva il tessuto dalla pinna caudale; Marco Leo con una scardola.

Note culinarie - L’Agone nelle aree dei grandi laghi prealpini italiani viene pescato storicamente e trasformato in “missoltini” ovvero nella variante essicata al sole poi conservato con foglie d’alloro all’interno di contenitori chiamati misolta da cui ne ha derivato il nome culinario.

Sapevi che i pesci sentono dolore? - “Pare proprio che i pesci sentano dolore...” Esordisce così un recente articolo di FQ Magazine, che riporta le conclusioni di una ricerca pubblicata su Scientific Reports a cura del Welfare Footprint Insitute. Posto che i pesci sono considerati senzienti, in particolare lo studio quantifica il dolore dell’animale, nello specifico la trota iridea, quando viene estratta dall’acqua per la commercializzazione e muore per asfissia. Il valore stabilito in 24 minuti di dolore per chilo è individuato dal Welfare Footprint Framework, un metodo che quantifica il benessere animale negli stati di sofferenza o benessere. Lo studio evidenzia anche che “lo stordimento elettrico potrebbe risparmiare ai pesci dai 60 ai 1200 minuti di dolore.”. E che altre cause come ad esempio, “il trasporto, possa causare sofferenza persino superiore a quelle dell’uccisione stessa.”.

Commenti ()