L’influenza dei fattori ambientali sugli abitanti marini è l’aspetto di maggior interesse per impostare correttamente una battuta di pesca. Tra i più importanti da prendere in esame c’è il termoclino.

L’escursione termica delle acque superficiali del Mediterraneo va dagli 8-10 gradi invernali ai 24-27 estivi, negli ultimi anni anche sopra i 28 gradi. Il periodo più freddo è tra febbraio e marzo, quando il calore estivo si è completamente dissipato e la temperatura esterna è calata drasticamente. Durante questa stagione la parte superficiale dell’acqua risulta più fredda, mentre la sottostante si mantiene leggermente più calda. Un effetto esattamente contrario rispetto all’estate. Nelle zone costiere anche durante la primavera l’acqua si mantiene fredda sulla scia dell’inverno, nonostante la temperatura dell’aria inizi a riscaldarsi. Ma, col protrarsi della bella stagione la fascia superficiale si riscalda, mentre quella sottostante rimane a temperatura costante. Il taglio d’acqua che divide le due porzioni con temperature diverse, quella calda in superficie e quella fredda in profondità, si chiama termoclino.

Il termoclino - Questo fenomeno, che in prima analisi può sembrare di scarsa rilevanza, è invece importantissimo in quanto la differenza di temperatura tra i due strati può arrivare anche a 10 gradi. Dalla superficie tutto questo non è rilevabile ma, quando la differenza di temperatura è considerevole, il fenomeno è visibile ai sub, che possono osservare una rifrazione della luce alla profondità in cui le fasce d’acqua s’incontrano, oltre ovviamente a percepire il netto cambio di temperatura.

La temperatura dei pesci - La maggior parte degli abitanti marini sono a sangue freddo, il che significa che la temperatura corporea è simile a quella dell’ambiente in cui vivono. Se la temperatura dell’acqua cambia, devono adattarsi nel miglior modo possibile: cambiando il metabolismo, velocizzandolo o rallentandolo. Quest’operazione, non sempre possibile, comporta un dispendio di energie considerevole, e siccome in natura gli animali scelgono sempre la strada più breve e semplice, anziché adattarsi alle condizioni, si spostano, soprattutto quando la variazione è rapida e non dà tempo all’adattamento. I primi a risentire delle variazioni di temperatura sono i nutrienti, piccoli pesci che rappresentano la base della piramide alimentare. In base alla consistenza e alla repentinità del cambiamento di temperatura e a fattori ambientali come la presenza umana nel sottocosta, i piccoli pesci si spostano cercando di rimanere nella fascia d’acqua con temperatura costante. Dietro ai nutrienti segue tutta la catena alimentare, fino ai grandi predatori. Non sempre lo spostamento avviene al di sotto del termoclino. I pesci si spostano a diverse profondità o in diverse aree geografiche per trovare, a seconda della stagione, le condizioni migliori per ridurre al massimo lo sbalzo della loro temperatura corporea.

Alla ricerca dei predatori - Tutto questo discorso è ovviamente finalizzato alla ricerca dei pesci che maggiormente c’interessano: i predatori. A seconda della specie la presenza del termoclino influisce in maniera diversa, a parte il tonno che al contrario degli altri è a sangue caldo e riesce a adattare la propria temperatura a quella dell’acqua senza problemi. La prima cosa che dobbiamo notare, seguendo ovviamente i segnali dell’ecoscandaglio, sono i nutrienti. Le aree ricche di mangianza sono quelle scelte sia dai piccoli che dai grandi pesci. Il dentice sembra essere una tra le specie che maggiormente viene influenzata dai cambiamenti di temperatura. Nel periodo estivo se la fascia d’acqua surriscaldata è molto profonda, questo predatore scende alla ricerca del suo equilibrio e difficilmente va a caccia in aree con acqua più calda. Lo stesso dicasi per l’inverno. Quando la fascia superficiale si raffredda, cerca aree in cui il cambiamento non arriva, nutrendosi di pesci di fondo. Durante le stagioni intermedie la fascia superficiale non è influenzata dalla temperatura esterna, e il dentice si avvicina nel sottocosta anche in pochi metri d’acqua e da lì può scendere anche oltre i 70 metri.

La ricciola è viene influenzata dal termoclino, soprattutto da quello estivo. È una specie che si adatta sia alle fredde acque dell’Atlantico che a quelle calde dell’oceano Indiano e questo ci dà degli indizi preziosi sui suoi eventuali spostamenti durante la presenza di acqua più calda nella fascia superficiale. Il nostro istinto ci porta a pensare che quando il mare si surriscalda in superficie, tutti i pesci si portino al di sotto del termoclino e noi li andiamo a cercare profondità elevate. In teoria questo è plausibile, ma c’è da fare una considerazione importante: questo pesce vive in banchi abbastanza consistenti con un considerevole fabbisogno giornaliero di cibo, di conseguenza se i nutrienti sono al di sopra del termoclino sarà quella la fascia d’acqua che seguiranno, alle spese di aguglie, tunnidi, occhiate. Ovviamente questa non è la regola, in molti casi le ricciole sprofondano alla ricerca di temperature costanti, e trovando vicino al fondo il nutrimento necessario: sogliole, gallinelle, pagelli, tanute e tanti altri pesci di fondo.

Leccia e pesce serra hanno lo stesso comportamento. Quando la fascia d’acqua superficiale si riscalda adattano la propria temperatura e durante il periodo estivo difficilmente scendono al di sotto del termoclino, ma compiono incursioni nel sottocosta alla caccia di cefali, aguglie e altri pesci costieri. Quando la temperatura scende sembrerebbero abbandonare le coste per migrare in acque più temperate, ma alcune catture invernali a profondità di oltre 40-50 metri mettono in discussione la teoria migratoria.

Per quanto riguarda predatori di fondo come il pagro e la cernia, la collocazione risulta sempre e comunque al di sotto del termoclino.

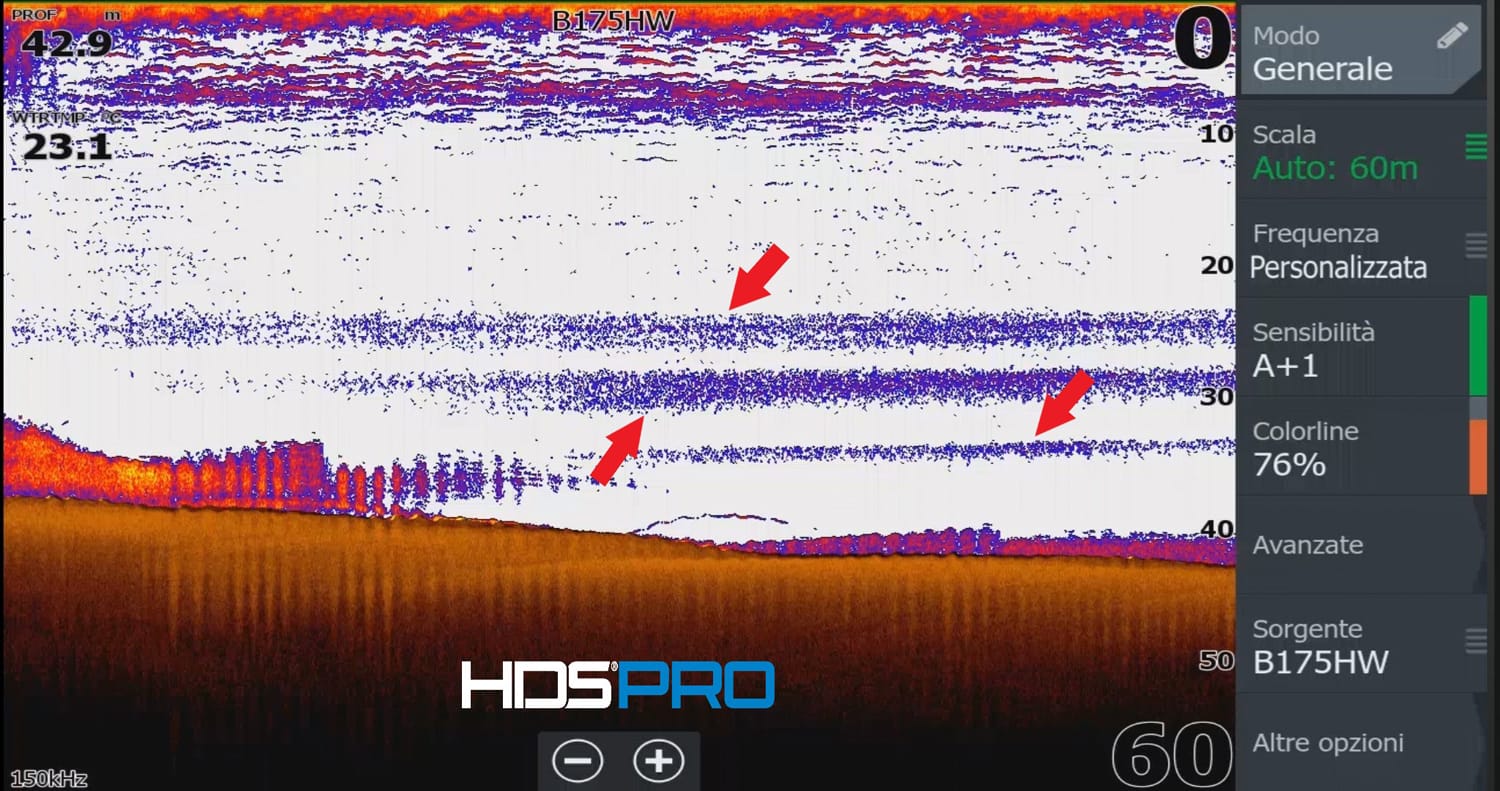

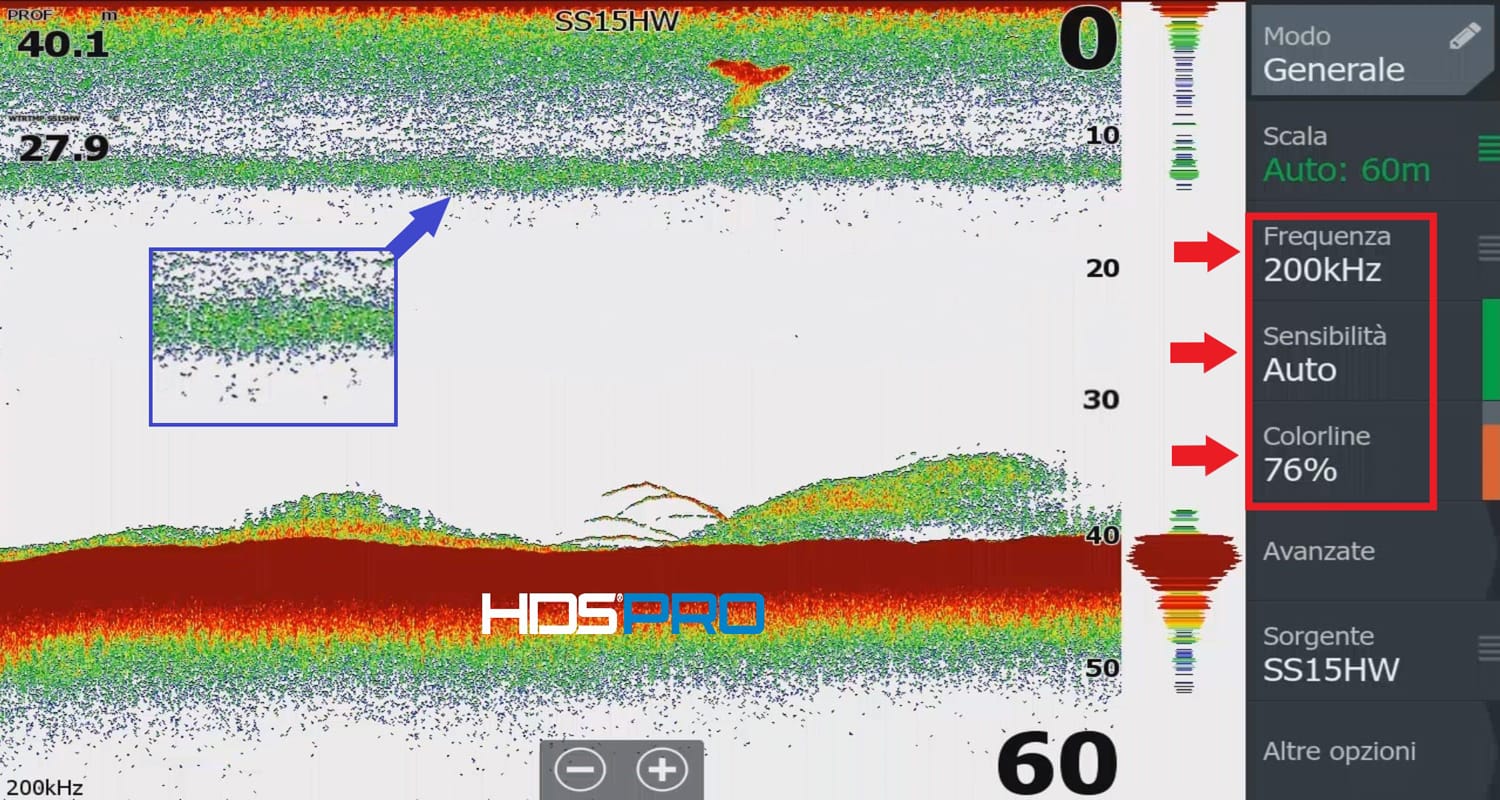

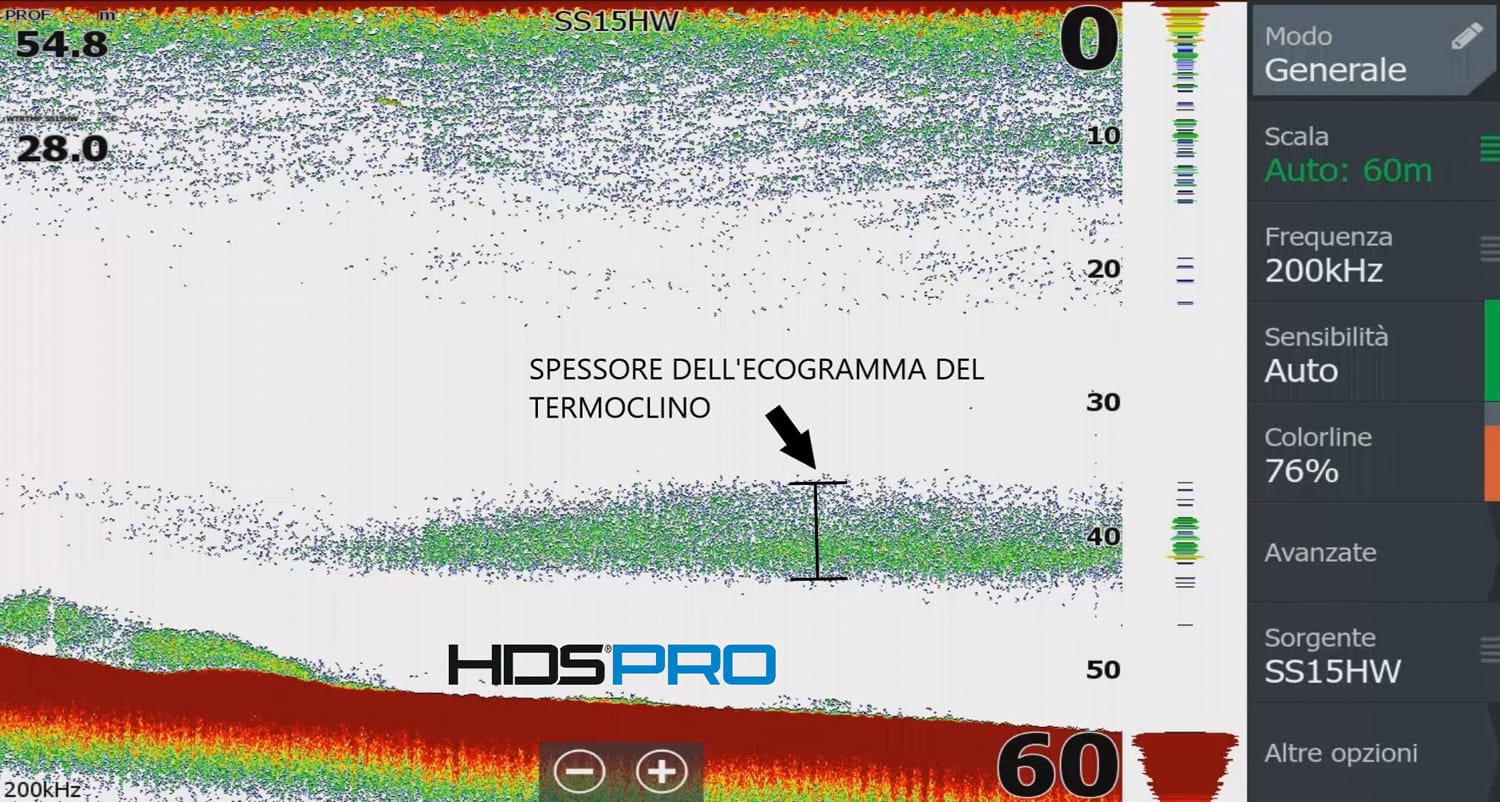

La ricerca del termoclino - Individuare il termoclino è importante, soprattutto nella traina. Una o più marcature orizzontali che attraversano il display dell’eco, possono indicare la presenza di strati d’acqua con differente temperatura. Infatti, il fascio ultrasonoro legge la differenza di densità, esattamente come una marcatura orizzontale o due. La distanza tra i termoclini o la profondità, nel caso ce ne fosse soltanto uno, sono indicatori della velocità di riscaldamento della colonna d’acqua. Se i termoclini si distanziano tra loro vuol dire che la temperatura dell’acqua sta diminuendo, viceversa se si allontanano la temperatura è in aumento. Quando il termoclino ha uno spessore elevato in quell’area spesso si trovano i nutrienti e di conseguenza i predatori.

Per enfatizzare le marcature si deve agire sulle classiche tre impostazioni: sensibilità, frequenza e colorline. La frequenza che meglio risponde alle stratificazioni d’acqua è fissa e potrebbe essere la 200 kHz. La sensibilità che rappresenta la potenza emanata dal trasduttore è quella che leggerà il bersaglio. La colorline, ossia la variazione di durezza delle marcature, è la più importante. Aumentando o diminuendo la sua scala possiamo meglio evidenziare il bersaglio, riuscendo a leggere correttamente il termoclino.

Commenti ()